Column

| 第75回 神経神話 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <質問> 私には今の職場で憧れの先輩がいます。あ、恋愛的な意味ではないですよ。この先輩、英会話もペラペラで、海外の顧客と通訳無しでWEB会議したり、来日されたらアテンドもしたりするんです。いろいろと物知りだし、だいたい、どんな話題でも困らないみたいです。 その上、数字にも強くて、私の作った資料にザッと目を通すだけで、計算ミスを指摘します。当然、誤字脱字も容赦ありません。でも私が落ち込まないように、いつも優しくフォローしてくれます。もちろん私にだけではなく、社内のミーティングでも指摘が鋭くて的確ですけど、全く攻撃的じゃなくて、みんな笑顔で和やかに議題が進むんです。 先日、先輩が外出中の昼休みに「私も先輩みたいになりたいなぁ」と言ったら、同僚は「アナタには無理でしょ。っていうか、先輩は特別じゃない? アナタだけじゃなくて、私たち女だし、みんな無理よ。」と笑って否定されました。「そんなことないんじゃない?同じ人間だもの!」とムキになって言い返したら、「そういや、先輩って2~3歳から塾みたいなところに通わされてたらしいよ? ご実家が裕福で、いろいろ習い事もしてたらしいし。そんな恵まれた環境で出来上がったのが先輩なんだから、私たちが今から頑張っても追いつくわけないじゃん。」とツレない返事。別の同僚が「そうそう、ウチらみたいに脳みそ10%しか使えない凡人とは違うんだよ。先輩は80%くらい使いこなしてるんでしょ。」と、かぶせて言うと、また別の同僚が「あら嫌だ、アナタ10%も使ってないんじゃない?」「ひどーい!(笑)」と笑い話になってしまいました。 確かに、先輩って理屈や数字にも強いし、でも優しいし気配りできるし、ホント脳みそ右も左も全部使ってる感じがします。今から私が先輩みたいになりたくても、始めるのが遅すぎますかねぇ。やっぱり無理でしょうか、本螺先生?(東京都M.R.)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <回答> 神経神話とは何か? M.R.さん、良い先輩とお仕事されているのですね。目指す先がハッキリしていて、しかも身近にあるというのは、日々の生活や仕事にもハリが出るというものです。同僚の皆さんは、あまりに目標が高すぎるのか、及び腰( reluctant(気乗りしない)/ hesitant(気後れする))のようですが、M.R.さんは気にせず頑張ってください。というのも、皆さんのお話を垣間(かいま)見るに、どうやら先輩とご自身たちの比較は、巷間(こうかん)に出回る典型的な誤解にすぎないからです。 誤解と言いますか、尤もらしい、一見、脳科学っぽい非科学的な話について、専門家たちは神経神話(neuromyth)と呼んで、警戒しています。まず「男女の脳は違う」というのも、そうです。 そもそも脳に、解剖学的な男女差が見つかっていないことについては、以前の本コラム第47回で触れました。確かに、集団としての男女平均値には様々な脳部位に統計的な有意差(significant difference)が無くもないのですが、平均的な男女差よりも、個人差の方がデータのバラつきは大きいです。 男女差といえば、例えば「女性は理系が苦手」という偏見は、割と普遍的です。特に、数学者には女性が少ないのですが、どうも東アジア、特に日本において顕著です。ただし、重ねて強調しますが、それは「女性に数学は不向き」という社会的な偏見によるものです。M.R.さん含め、同僚の皆さんも、自らの性別なぞ気にすることはありませんよ。

もう一つ例を挙げます。少し前に日本で出回った言葉の「リケジョ(理系女子)」。これ、裏を返せば「女性は理系が苦手」という偏見が背景にあって、だからこそ「社会的に珍しい」と話題になったのです。ただし、少し調べれば、それこそ科学界での女性の活躍は枚挙(まいきょ)に暇(いとま)がありません。

本コラム第71回で触れたキュリー夫人(Madame Curie)こと、マリ・キュリー(Marie Curie)は、2025年8月時点で男性には成しえていない、2度のノーベル賞受賞を異なる科学分野(物理学賞 / 化学賞)で重ねた科学史上唯一の研究者ですし、私の専門に近い生命科学では、DNAの二重らせん構造の謎を解き明かす最重要データとなるX線回折写真を撮影した、ロザリンド・エルシー・フランクリン(注1)を始め、同じくDNAの撮影では、世界で初めて、二重らせん構造、そのものの撮影に、走査型電子顕微鏡(注2)を使って成功した、稲賀すみれ博士(鳥取大医学部解剖学講座)も女性研究者です。

幼児教育と「三つ子の魂百まで」 さらに言うと、性別のみならず、M.R.さんと同僚の皆さんのお話には、悲しいかな、世界中に蔓延(はびこ)る神経神話がテンコ盛りです。 特に、幼児教育です。以下、順を追って説明しましょう。 まず「子供の成長は3歳までに決まる」というのは、西欧諸国から広がった神経神話です。日本でも、似たような諺(ことわざ)に「三つ子の魂百まで」がありますが、元は「生まれ持った性格(temper)は大人になっても変わらない」という意味で、転じて、物心がつくまでに躾(childhood upbringing)や態度/礼儀(manner)を身につけましょう!というお話です。 これを子供の将来に期待をかけた学習にまで拡張するのは、さすがに意味を広げ過ぎです。似たような発想から、「学習の時期が早いほど優秀になる」や「豊かな文化環境で育つと頭が良くなる」というのも、ざっくり過ぎて、大いなる誤解です。 ただ、ことは「教育」だけに、お子さんの将来を真剣に考える親御さんだけでなく、プロの教師やコーチの中にも「神経神話」を理解していない方はおられます。とはいえ、近年は「神経神話が教育にもたらす弊害」も研究対象となっていますし、教育者たちにも意識されるようになりつつあります。

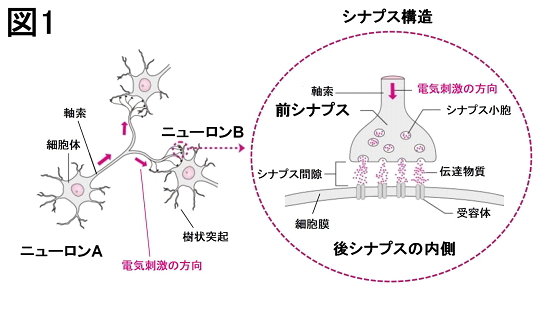

ニューロンとシナプスの仕組み そもそも、なぜ「神経神話」が生まれたのでしょうか。単なる経験則を超えて、おそらく、これまでの脳研究を誤解していることが推測されます。それを意識して、まず脳研究から分かったことを解説しましょう。 本コラム第68回「認知症」でも触れましたが、脳は神経細胞(neuron, ニューロン)の塊で、脳の機能は、ニューロンが繋がったり切れたりして出来上がる、神経回路の複雑なネットワーク(network, 網状につながる体系/組織/仕組み)によって実現されています。ヒトでは、ニューロンの数が、およそ860億個、その神経ネットワーク(neural network)の繋ぎ目の数は、なんと千兆~京という単位!! ざっと15~16桁もある数の網の目です。 そのニューロンの繋ぎ目が、シナプス(synapse)構造です。脳の中では、ニューロンが凄まじい数のシナプス構造を作ったり壊したりして、脳機能を発揮するネットワークを構成しています。 シナプス構造は、単にシナプスとも呼ばれ、シナプス前終末(presynaptic terminal)とシナプス後要素(postsynaptic element)から構成されますが、それぞれ「プレシナプス(前(ぜん)シナプス) / ポストシナプス(後(こう)シナプス)」と略すことが多く、シナプス構造を中心に前後のニューロンを「シナプス前ニューロン / シナプス後ニューロン」と言うことが多いです(図1)。

ニューロンの機能を簡単に言うと、1個のニューロンは秩序だって、以下を繰返します(詳細は、本コラム第54回「麻酔」)。

誤解があれば解消しておきたいのですが、「脳の中や神経系では、まるでロボットやコンピューターみたいに、電気信号が飛び交っている」というイメージは、かなり違います。 上記したニューロンの機能における電気信号は、あくまで、ニューロンという細胞1個の中、より正確には細胞膜を伝わります。しかし、ニューロンAがニューロンBと繋がっているとき、その繋ぎ目であるシナプスには、図1で分かるように、物理的な隙間(シナプス間隙(かんげき))があります。 この隙間でニューロンAの電気信号は途切れ、絶縁されています。そして、ニューロンAとニューロンBは、伝達物質の授受で繋がります。ある意味、1個のニューロン内で、後シナプスから前シナプスに流れる電気信号は、伝達物質を放出するスイッチに等しいのです。 このシナプスの仕組みは、シグナルの伝達をニューロンAからニューロンBへの一方通行とし、シグナルの強さ(≒繋がりの強さ)を伝達物質の「前シナプスによる放出量」や「後シナプスが受取る量」で調整します。単純に、小さな電子部品としてニューロンをイメージするより複雑ですね(注3)。

環境の豊かさと学習効果の誤解 先に、神経回路のネットワークでは、上手く脳機能が働くように「ニューロンが繋がったり切れたり」、つまり「シナプスを作ったり壊したり」していると説明しました。その膨大な数のニューロンからなる、天文学的な数のシナプスという網目、そのネットワークは、複雑であり緻密であれば良いというものでもありません。 必要なニューロンやシナプスは残して強く繋げ、不必要なものは削り取り、あるいは切り離し、脳機能という「情報の入出力」に最適な神経回路を構築するのです。ただし、ニューロンは皮膚や骨などと違い、増殖能がありません。足りなければ増やす、という訳にはいかないのです。 したがって、永らく、脳にニューロンが最も多いのは、生まれてすぐの赤ん坊と考えられてきました。そして、シナプスの密度も乳幼児期が最大で、そこから環境や経験に合わせて不必要なものを削り取って安定する。これが神経回路の作られる過程と考えられてきました。この、生後発達期における、過剰なシナプス形成と不要なシナプスの刈り込み(elimination / pruning)は、動物種を問わない、普遍的な脳の仕組みです。 これが、幼いころからの学習を促す「神経神話」の背景でしょう。つまり「ニューロンが減る前に、そしてシナプスが刈り込まれる前に、神経回路にしてしまえ」ということです。 他にも、あります。特に、専門家でない人々に強い印象を与えたのが、古典的な行動学の実験で得られた刷り込み(imprinting, 刻印付け/ インプリンティング)という現象です。一部の鳥類では、卵から孵化(hatching, ふか)したとき、既に視力があり、生まれて十数時間をピークとして、数日以内に見た、動くものを親と認識し、後を追います。 別種の鳥どころか、動いてさえいれば無機物でもよく、場合によっては、人工孵化させたとき目の前にいた研究者も対象です。実験した研究者の後を追って、どこにでも付いて回るようになった雛鳥の話を聞いたことがある読者もおられるかもしれません。 雛鳥が親の後を追うのは本能で、教えるまでもなくできる、とても大切な行動のはずですが、何を親と認識するかは後天的な学習で、学習内容(親と認識する対象)を操作できるというのです。これも早期の幼児学習に関する「神経神話」を補強したでしょう。 さらに、ネズミを使った、飼育環境と学習の研究があります。1頭毎に個別の飼育ケージ(breeding cage)で飼育した個体より、親兄弟と多頭飼いにした個体、さらに飼育ケージに回し車(running wheel / hamster wheel)や様々な物が入れられた個体、と、飼育環境の複雑な個体の方が、成績が良くてシナプス密度が高かったのです。これが「教育における、環境の豊かさ」という「神経神話」を妄信させたように思います。 よく、東京大学の合格者にピアノ教室へ通っていた人が多い、高学歴者は子どもの頃に習い事が多かった、なんて話も流れてきますよね。 ここまでの説明で、「神話と言いつつ、それほど疑わしくもなさそう」と感じた方もおられるでしょう。だからこそ「神経神話」は、強力で根深いとも言えるのですが。 改めて注意を促しますと、こうした脳科学の研究成果は、多くが動物実験から得られたデータで、ヒトのデータではありません。では、ヒトと動物では全く違うのか?と言えば、「当たらずとも遠からじ(not exactly but close enough / not too far off the mark)」でして……。専門外の方々に分かりやすく伝えることを優先するあまり、研究結果を単純化した、極端なイメージの飛躍であって、子供たちへの実際の教育や学習効果に関しては、科学的に確実なこと”ではない”のです。 実際、乳幼児期のシナプス密度の高さと学習効果の相関性は、ヒトはおろか、動物実験でも証明されていません。さらには、子どもであれ大人であれ、新しい脳機能や学習効果を獲得する脳の可塑性(plasticity)が、シナプス形成と刈り込みを背景にすることは間違いないですが、ヒトの子供に対する学習との関連で、神経科学や脳科学の具体的なデータは存在しません。

ネズミの飼育環境における学習効果の研究では、「環境の豊かさ」という指標は、あくまで「飼育環境におけるネズミに対する刺激の多さ」です。この場合、「飼育環境」を問題にするなら、そもそも野生のネズミ達の方が「住む場所・天気・季節」「自分以外の敵味方」「餌の捕え方」など多岐にわたる刺激に囲まれて、研究室の飼育ケージより、遥かに「豊かな環境」です。 つまり、実験で与えられた人工的な環境に順応しただけのネズミは、むしろ「環境を制限すると能力を落とす」「制限の加減で能力の落ち方は緩和する」とは言えるかもしれません。しかし、これをヒトの子供に「反転させて」当てはめる、つまり、生活環境に何か条件を加えれば「能力が伸びる / 学習効果が上がる」と考えるのは、実験結果を遥かに超えた解釈です。 一方、これはヒトでの研究ですが、貧困な環境で育った子供たちが、裕福な同世代より後から勉強を始めても、継続的な学習で高等教育に進学できることが観察されています。少なくとも、幼い頃に習い事どころか、生活に余裕のなかった子供たちでも、後から学力を挽回できることは分かっています。 さらに、ニューロンは増殖しませんが、近年、成人にも神経幹細胞(ニューロンに分化する前の細胞)の存在が明らかになりました。そして、イギリスのタクシードライバーを対象にした研究では、記憶に関する脳領域が、普通の人より拡大していることが分かっています。つまり、大人になってからの学習でも、脳は発達するのです。 そもそも「神経神話」における「環境の豊かさ」とは何でしょうか。 楽器の演奏やスポーツを習うこと? 色んな勉強道具を持っていること? 世界の様々な場所に行くこと? どれも、どんなことも、果たして「子供たちの学習効果を高める環境」であるのか、神経科学的なデータは何もありません。 もちろん、情操教育や体育、体験の蓄積を否定するものではありません。ただし、それらが「知性を育む / 学習効果を高める」とまで拡張するのは、あまりに過剰な期待です。 臨界期と感受期の違い ところで「雛鳥の刷り込み」ですが、もちろんヒトにおいては、そこまで極端に類似する現象はありません。ただし、その神経科学的なメカニズムについては、ヒトを含む、あらゆる動物種の脳機能発達に共通する部分があります。改めて説明しましょう。 雛鳥の刷り込みは、卵から孵化してすぐに始まります。ただ、さすがに「どんな物でも目に映れば、一見しただけで成立する」とはいきません。特殊とはいえ「学習」ですから、それなりに雛鳥の努力が必要です。動くものを追いかけて(視覚入力と運動出力の組み合わせ)、休憩を挟みつつ何度も繰り返し、1~2時間で完了します。 言い換えると、成立前であれば、学習の途中で「親」を変えることもできます。加えて、条件を満たさない環境、たとえば「孵化した雛鳥の周囲に動くものが無い」あるいは「孵化の直後から真っ暗闇」という状況では、雛鳥は「親」を認識できません。 しかも、刷り込みが成立する学習期間には制限があり、そのタイミングを外すと、本能である「後追い行動」は失われます。つまり、刷り込みには、学習が成立する「締め切り」があるのです。ちなみに刷り込みの締め切りは、ホンの数日。なんと、孵化して何日か暗闇で過ごした雛鳥は「親」を追いかけないのです。 実は、発生初期における特定の脳機能ないし神経回路の形成と獲得には、刷り込みと同じような締め切りがあります。この制限期間を臨界期(critical period)と言います。 まるで「期間限定販売の人気商品」ですが、発達期において、ある期間でしか獲得できない脳機能の存在や、特定の神経回路を形成するために臨界期があることは、先の神経神話の中に「神話ではない真実味」を感じさせます。 しかしながら、いわゆる「学校のお勉強という意味での学習」に関する臨界期は、今のところ見つかっていません。神話は、やはり神話なのです。ヒトの場合、臨界期が問題になる多くは、視覚や聴覚といった、重要な感覚に関するものです。 たとえば視覚。生まれたての赤ちゃんは、まだ上手にモノが見えません。生後1ヶ月ほどから眼の発達は進み、8~10歳までに視力は完成します。逆に、それまで視力は不安定で、特に、両目でモノを立体的に見る能力(両眼視)は、1歳半あたりまでに発達できないと、大人になってからの獲得は難しいです。 したがって、目のケガや眼病で、子供たちの片目を塞ぐときは、視力の発達において十分に注意が必要です。実際、あまり長く閉眼すると、塞がれた目の情報を処理する神経回路が無くなるため、回復不能となります。もちろん視力が安定した後なら、問題ありません。 聴覚では「音を聞くこと」については、基本的に臨界期を考えなくても良いのですが(厳密には後述)、「音と意味を結びつけること」には臨界期があるようです。たとえば、絶対音感(注4)。経験的に、6歳までに訓練を受けないと習得できないことが知られています。ただし、今のところ神経科学的なメカニズムの説明はできません。

もちろん「音と意味」は、言語の習得にも大きく影響します。しかしながら、先ほど「お勉強に臨界期は見つかっていない」と説明しました。実際、言語能力の獲得では、臨界期というより「感受期(sensitive period)」と表現する方が理解しやすいでしょう。聴覚の発達過程では、少し前に述べた「生後発達期における、過剰なシナプス形成と不要なシナプスの刈り込み」が明確に働いています。 私たちは、音に囲まれています。おしゃべりなオジさんやオバさんだけでなく、窓の外には風の音、車のエンジン、タイヤと道路の摩擦、歩く足音が溢(あふ)れかえり、室内では椅子を引く音や戸の開閉、台所での水仕事、それら音源とは別に壁や天井からの反響音(echo, エコー)もあります。 生まれてすぐの赤ちゃんは、その全ての音を聞いています。しかし、実は、私たち大人は、環境音を含めて、耳に入る物理的な空気の振動、音の全ては、聞いていません。より正確に言うと、生活する上で必要ない、意味のない音は、全く意識されなくなります。 反響音などは、認識すらされません。カラオケの音響効果なら気持ちよいですけど、日々の聞こえる全てが、エコーがグワングワンかけられた音だったら……想像するだけで鬱陶しいですよね。 赤ちゃんに全ての音が聞こえるときの「過剰なシナプス形成」は、大人になるまでに「不要なシナプスの刈り込み」が行われて聞こえなくなります。こうした聴覚の適応は、おおよそ生後半年から1年で顕著です。問題は、この時期に「赤ちゃんが聞いていた言語は何か?」です。 言語学的には、言語の発音は「音素(phoneme)」の組み合せです。言い換えると、音素から単語が構成されます。つまり、音素は、意味を持つ最小単位の音です。そして、言語の種類によって、音素に違いがあります。ということは、赤ちゃんの時に聞いたことがなかった音素は「意味がない」ため、認識されなくなります。 当然ながら、認識されない音素は、口や喉で再現(発音)できません。そうです。これが、口語としての言語学的な母国語と外国語の習得に差が出る理由です。 ただし言語の習得は、鳥類の刷り込みにおける臨界期のように、本能が打ち消されるほど強い能力の消失ではありません。もちろん、確かに、アクセント(accents / 単語内の相対的な音の強弱や高低、長短)を含む、外国語の音素と文法を効率的に習得する能力(=感受性)は幼い頃の方が高く、母国語のように、いわゆる「耳で覚える」のは、子供の方が有利でしょう。ただ、経験的には「言語習得の五歳の壁」などと言われるようですが、これも「神経神話」です。 ヒトの脳、特に「言語」という「ヒトで急激に発達した脳機能」については、もっと柔軟です。実際、大人になってからでも、外国語を母国語のように習得できる人は大勢います。それに、語彙(vocabulary)を増やす能力は高齢者でも変わりませんし、むしろ経験値が増えた分だけ言語表現は豊かになります。 もちろん、外国語に関わる積極性に依存しますが。まぁ、日本で生活する限り、外国語としての英語習得は難しいとは思います。音素だけではない言語学的な違いが大きい上に、いつも英語が母国語のように聞こえてくる生活環境でなければ、感受期の「耳で覚える」学習効果は限定的です。 それよりも大人になってからの真面目な勉強の方が学習効果は高いですよ。「六十の手習い」とも言いますし、学ぶに遅すぎることはありません。その気になった時が、学びに最適な時期です。 脳は常に100%働いている いわゆる「右脳タイプ / 左脳タイプ」「普通の人は脳の10%も使っていない」という話も、巷間に広まった、代表的な「神経神話」の一つです。脳の制限を開放する! SF作品では、お馴染みの設定ですよね。ヒトの潜在能力(human potential)に対する素朴な憧れ、あるいは劣等感(inferiority complex)の裏返しが背景にあると思われます。「もっと凄いことが出来るはずなのに」という気持ちですね。 ただ、脳科学の研究からは「どんな時も、使っていない脳部位は無い」と言えます。つまり、私たちの誰もが、いつでも自身の脳を右も左も100%使っているのです。そう、眠っているときですら。 臓器としての脳は、情報処理に特化した神経細胞(ニューロン)とニューロンをお世話するグリア細胞(glial cell, 神経膠細胞(しんけいこうさいぼう))に分けられます。実際の脳機能(≒情報処理)を司るニューロンは、およそ10倍のグリア細胞に囲まれて栄養や老廃物代謝のサポートを受けます。おそらく、10%という数字は、このニューロンとグリア細胞の比率から生まれたのかもしれません。 そもそも、脳は大量のエネルギーを消費します。ヒトでは一般的に、体重の2%に過ぎない脳が、身体中で使うエネルギー全体の20%を占有しています。脳は、他の、どんな臓器よりも大食漢です。能力の10%しか働いていない臓器に、それほど多くのエネルギーが必要とは考えにくいでしょう。 それに、生命体は、基本的に省エネ設計です。身体を動かさなければ筋肉も骨も痩せますし、使わない生理機能は衰えます。何より、先に「最適な神経回路を構築するため、必要なニューロンやシナプスは残して、不必要なものは削り取る」と説明しました。脳の使わない部分が90%もあれば、スポンジのようにスカスカで、まるでプリオン病です(本コラム第69回)。 M.R.さんや同僚の皆さんと先輩に、能力の差があるとしても、それは脳の機能的な問題ではありません。脳を道具箱に喩えるなら、皆さんお持ちの箱の中には、先輩と同じ道具が入っているはずです。使い慣れていないのかもしれませんが、使えないことはないはずです。そして、使いこなせるようになるには、練習あるのみです。出来ないことがあっても、諦めないで!別の出来るやり方を探しましょう。 私たちが各々に持つ、ニューロンの織りなす豪奢な網の目。その一人々々の紋様は違い、コツコツと編み続けていく中で、いつしか大作となるやもしれません。 M.R.さん、どうぞ自信を持って、素晴らしい先輩の後を追いかけてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||