Column

| 第73回 花粉症について(後編) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <質問> 本羅先生、今年の花粉、凄くないですか? 私は、これまで「花粉症じゃない」と言い続けて、薬にも頼らず何とか耐えてきました。今年も、家族や友達の様子が落ち着いてきて、何とかスギ花粉をやり過ごしたと思っていたんです。でも、ここに来て、私だけ、目のかゆみや喉のイガイガが酷くなってきて……。検査したらスギとヒノキの他に、ハンノキとカモガヤ、ブタクサにも反応が!? とうとう花粉症と認めることになってしまいました。 ショックです。これまで特に持病もなく、健康だけが自慢だったのに。通院して、お薬を飲んだり、改めて色々と自分でも調べたり、友人たちとも情報交換したり、なのですが、イマイチしっくりこなくて……。本羅先生は花粉症、大丈夫ですか? 何か良い情報をご存じなら、教えてください。(東京都 M.N.)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

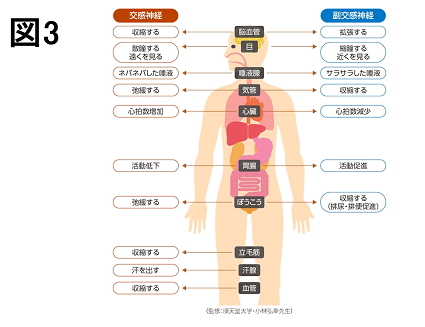

| <回答> 花粉症のメカニズムと治療薬の原理 前回は、花粉症のとき、身体の中がどうなっているのか?という生理学的な様子と対症療法としての治療薬について説明しました。簡単に復習しておきましょう。花粉症はⅠ型アレルギーで、花粉をアレルゲン(アレルギーを起こす抗原)とします。 獲得免疫で働くB細胞が、花粉を抗原として、抗体を作るのですが、最も微量なアイソタイプ(抗体の種類)である免疫グロブリンE(IgE)が、「太りすぎ」とは関係ない肥満細胞に結合してスイッチとなり、花粉がスイッチを押す(IgEに結合する)と、肥満細胞がサイトカイン(生理活性物質)を分泌して、組織に炎症を起こす……。 これが花粉症の生理学的なメカニズムです。そして、肥満細胞にIgEが結合した(アレルギーが発症する一歩手前の)状態を「感作」と言います。治療薬の原理は、サイトカインの邪魔をして組織の炎症を防ぐことにあります。なので、発症前から予防的に服用することが最善です。 そして、花粉症には根治療法があり、それを理解するためには、もう少し説明が必要になると述べました。そうです。アレルギー反応の回避には、抗原を避けることが鉄則で、治療方針としては「花粉に対する免疫反応を下げる」ことを目指すのです。後半戦は、ここから話を進めましょう。 花粉を避ける生活上の工夫 花粉症の場合、抗原を避けるための「花粉の除去」を完璧に行うことは難しいですよね。実際、スギ花粉のように、地域全体を覆うアレルゲンは、部屋に閉じこもる以外に避けようもありません。

とはいえ、カモガヤ / ブタクサのように、背丈が木に比べて低い草の花粉は、気温が高くて良く晴れた日でも、精々が数十m程度の飛散距離です。お住まいの市街地に密集して生えているならともかく、河川敷や手入れされていない広場、野原などに意識して近づかなければ、何とか避けられるでしょう。 外出時の花粉を避ける目的において、マスクや眼鏡は有効です。最近は、花粉対策に特別な眼鏡もあるようですが、普通の眼鏡をかけるだけで、目に入る花粉は半減します。 眼鏡を回り込むような花粉はありませんからね。目の悪くない人なら、少し大きめの伊達メガネでお洒落するのもアリでしょう。加えて、上手にマスクすれば、9割がた花粉を吸い込まずに済むとの報告もあります。 私の知人は、さらに工夫していて、鼻の穴の入り口付近にワセリンを塗布しています。これは理に適っていて、ワセリンが花粉を捉えることで、奥の粘膜まで届く花粉を減らすのです。 さらに、帰宅後、洗眼と鼻うがいをすれば尚良し、でしょう。ただし鼻うがいは専用の洗浄液か、人肌前後の温い生理食塩水(注1)を使ってください。冷水での鼻うがいは、好きな人もおられるようですが、刺激が強すぎです(私は無理)。かえって鼻の粘膜を痛めますので、ご注意を。

自作できる生理食塩水と鼻うがいの方法 ちなみに、2Lペットボトルの飲料水に、サラサラの食塩(1.29g/cm3)をペットボトルのキャップ摺り切り2杯(≒大匙1杯15mL)溶かすと、おおよそ生理食塩水になります。500mLペットボトルの場合は、キャップ摺り切り1杯溶かして2倍に薄めます。後は、試して、鼻の粘膜に滲みるようなら、薄めるなり濃くするなり、調整してくださいね。ただし、高価な美味しい塩(色んな成分が混じっているもの)は、使わないでくださいね。 以下に、鼻うがいのやり方を示します。

専用容器があれば楽ですが、コップを使ってもできます。ポイントは「うつむき加減」「ゆっくり」「飲み込まない」です。上を向いて、激しく吸い、飲み込むと、気管や中耳に洗浄液の入る恐れがあります。 コメと花粉アレルゲンの関係 ところで、カモガヤなどはイネ科の草なので、もしかすると日本人の主食である、コメにもアレルギーがでるのでは?と心配される読者もおられるかもしれません。小麦や蕎麦など、穀物のアレルギーは怖いですからね。そして、確かに、コメにも、イネ科花粉と同じアレルゲンが含まれます。ところが、コメの場合は、幸いにも調理の加熱で、アレルゲンの不活化することが分かっています。したがって、美味しくいただいて問題ありません。 おっと、閑話休題。完全な排除は無理でも、避ける努力は、無駄になりません。少しでも花粉に接する量を少なくすれば、それだけ治療薬の効く余地が生まれますし、多少なり症状も緩和します。そして、時期が過ぎれば、次に備える手も打てると言うものです。次の手? そう、手術と減感作療法です。 レーザー手術という選択肢 手術は、鼻の中で炎症を起こす粘膜にレーザーを当て、熱で凝固させる術式が主流です。具体的には、下鼻甲介(Inferior nasal concha, かびこうがい)という頭蓋骨の一部を覆う鼻腔内の粘膜を焼きます(図1)。

焼いた粘膜は、術後3~4週間で、新しく再生します。理屈としては、花粉に感作した肥満細胞ごと、粘膜を焼くことで、再生以降の粘膜は肥満細胞も新しくなり、結果、アレルギー症状は軽くなるはずです。 もちろん、さらに重症の患者さんには、下鼻甲介を切除して鼻腔を広げたり(鼻づまりの改善)、後鼻神経(posterior nasal nerve, こうびしんけい / くしゃみ中枢と鼻水の分泌腺につながる神経)を切断したりすることもあります。 かつては大がかりだった、こうした手術も、近年は医療用内視鏡が発達したおかげで、場合によっては、日帰り手術すら可能になりました。しかし、完全に治るわけではなく、効果には個人差が大きいです。 実は、再生した肥満細胞が再感作したり、切断された後鼻神経が再生したりするのです。場合によっては、数年後に再手術する患者さんも稀ではありません。また、当然ながら、目は手術できません。 減感作療法の実際 次に、減感作療法(hyposensitization therapy)です。別名、アレルゲン免疫療法(allergen immunotherapy)とも言い、十分に希釈したアレルゲンの、注射による皮下投与、あるいは製剤の舌下投与によって、アレルギー反応が弱まるように誘導します。 苦手なものに身体を慣らす、というイメージですが、素人が自己流で手を出すのは危険すぎます。適当に行うと、アナフィラキシーショック(anaphylactic shock)で死ぬ可能性があるからです。 実際、医師の監督下で行われる治療法ですし、アレルゲンの投与と言っても、アレルギー反応が起きないほどの極々微量から始めて、ちゃんと「反応しないこと」を監視します(これが素人には難しい)。 そして、監視を並行しながら少しずつ増量し(これも素人には難しい)、毎日、隔日、週1、月1と、2年以上かけて投与を重ねます。なかなか、相当に大変な作業となります。国際的な治療期間は、3~5年を目安とするようですし、即効性を期待する治療法ではないことをキチンと理解しておく必要があります。 その代わり、治療を完遂すれば、晴れて花粉症からの解放です。治療途中の花粉シーズンでも、早い人では効果を自覚でき、対症療法の治療薬を減らせることもあるようです。 しかしながら、患者さんによって異なる量とタイミングでの、規則正しいアレルゲン投与も難しければ、一人一人の生活環境や体質の違いもあります。それゆえに症状の改善率は100%とはいかず、データ上では治療開始から2年で7割の方が改善するようです。

減感作療法の作用機序は、まだ完全に解明されてはいませんが、一部、以下のような説明ができます。

身体の仕組みを安全に調節するためとは言え、なかなか大変ですね。そもそも「肥満細胞は反応せず、B細胞は反応する」という微妙なアレルゲン量を決めるのが大変ですし、その投与間隔や増量のタイミングも、患者さん毎に違います。 とはいえ、冒頭に述べた「花粉に対する免疫反応を下げる」ことが花粉症の根治療法ですから、ある意味、治療の王道、もっとも直接的なアプローチが、減感作療法と言えます。 前回の説明も含めて、ここで花粉症への対策と治療をまとめます。

筆者の体験談:水シャワーの効用 さて、花粉症と治療法について全般的に解説しましたが、私が花粉症を克服した方法は、いずれでもありません。実は、私の花粉症(アレルギー性鼻炎)が改善したのは、毎日のお風呂。 ある入浴法のおかげです。具体的には、体と髪を洗って、ゆっくり湯船に浸かった後、お風呂上りに「冷水シャワー」を浴びました。

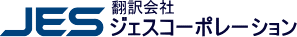

あれ? もしかすると、呆れて失笑する読者もおられるかもしれませんね。でも、元々は、花粉症対策として行ったわけではありませんでした。大学受験で浪人中に、予備校の先生から「風呂上りに水シャワーを浴びると、1日シャキっと眠くならずに勉強できるし、風邪もひかなくなるよ!」と教えてもらったのが最初でした。なんと、花粉症の克服は、全く意識せざる副産物だったのです。 その水シャワーを始めたのは、春の花粉シーズンが終わりかけて、暑くなり始めた頃。夏を制する者は受験を制す。頭をシャキっとさせて、勉強に集中することが目的でした。 そして夏が過ぎ、秋の花粉に気づくことなく、冬も風邪をひかずに、何とか受験を乗り超えて、次の春を迎えたのですが、あら不思議、花粉症が発症しなかったのです。 もちろん、薬も飲んでいません。当時は、無知蒙昧(unenlightened / uneducated / ignorant)な学生でしたから、自分でも花粉症の治った理由は説明できません。ただ、水シャワーが習慣になってからは、引っ越し屋さんや工場でのバイトなど、埃っぽい場所で急性鼻炎になっても、すぐに治まりますし、確かに、花粉症は発症しなくなったのでした。 水シャワーを始めた時こそ、無理やり感が強かったのですが、慣れてしまえば、冷水のストレスよりも、風呂上りのスッキリ爽快感が増したので、気持ちよく続けられたのが良かったのかもしれません。 花粉症の改善を含め、身体の調子が良くなったこともあって、水シャワーの習慣は、5~6年間は続けました。途絶えたのは、実家を出て一人暮らしを始めたから。 安く借りた部屋の浴室が狭く、湯船に浸かれなくなったのです。代わりに、お湯を浴びる時間を長めにして、最後に水を浴びるようにしましたが、それも鼻がグズグズしたときだけで、毎日ではありませんでした。 適当もいいところですが、改善を自覚して以降、毎シーズン問題なく過ごせています。ただ、前回の冒頭で述べたように、さすがに今年は花粉の量が酷くて、何年ぶりかで薬を飲みました(苦笑)。2日ほどで症状は治まり、以降は全く問題ありません。 もしかして「何か特別な方法で水を浴びているのでは?」と思われるかもしれませんが、ごく普通ですよ。湯船に浸かって体を温め、上がるときに水を浴びるだけです。あ、1点だけ違うことがありました。 実家の浴室にはシャワーが無かったので、水道につないだホースから浴びていました(笑)。だから、浴び方はなんでも良いと思います。足先や手先、心臓に遠いところから始めて、冷たさの覚悟を決めたら、エイっと頭からジャブジャブと水を浴びます。身体がポカポカしてきたら終了です。 自律神経と恒常性の関係 冷水を浴びることで、身体が温まるのは、脊髄反射で毛細血管が広がり、末梢の血流が増えるからです。身体が冷やされたため、体温を一定の範囲に調整するための反応ですね。本コラム第4回で触れましたが、体温を含め、体内環境の変動を一定範囲内に調節する機能をホメオスタシス(Homeostasis、恒常性)といいます。ホメオスタシスは、普段から、私たちが意識しない内に機能しています。そうした調節機能を司るのが、自律神経系(Autonomic nervous system)です(図2)。

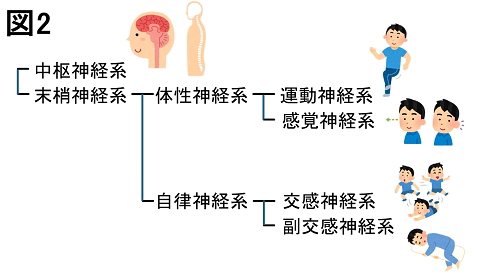

自律神経系は、私たちヒトを含む脊椎動物(Vertebrata)では、末梢神経系(peripheral nervous system)に分類されます。末梢神経系は、中枢神経系(central nervous system)である「脳や脊髄」以外の全てで、大きく2つの系統、自律神経系と体性神経系(somatic nervous system)に分けられます。 体性神経系は、身体(≒筋肉)を動かす運動神経(motor nerve)と、外部刺激や体内の情報を伝達する感覚神経(sensory nerve)に分けられ、随意的な運動や意識的な活動に関与します。一方、自律神経系は、生命維持のために体内を調節するような、不随意的な身体反応を制御します。ホメオスタシスは、そうした自律神経系の機能によるものです。 体性神経系は、伝達方向としての上行(感覚器から中枢に信号を送る)と下行(中枢から筋肉に信号を送る)で分けられていますが、自律神経は、機能として、交感神経(sympathetic nervous system)と副交感神経(Parasympathetic nervous system)に分類されています。 ちなみに、中枢に向かう上行性信号の神経経路を求心路(afferent pathway)、中枢から発せられる下向性信号の神経経路を遠心路(efferent pathway)と言い、交感神経 / 副交感神経ともに、求心路と遠心路があります。 交感神経は、私たちの心身が活動的なときに働いています。特に、ストレスや恐怖、興奮などで強く活性化することから、別名“Fight and Flight”とも呼ばれます。 日本の教科書では「闘争と逃走」の神経と説明されます。上手い語呂合わせですね。一方、副交感神経は、私たちが落ち着いて日常を過ごすときに活性化して、心身をリラックスさせ、消化 / 吸収 / 排泄 / 蓄積 / 回復を促しますから、別名“rest and digest”とも呼ばれます。 これ、私は「静養と栄養」の神経と訳したのですが、どうでしょうか? もっと良い語呂の訳語があれば採用させてください(笑) 交感神経と副交感神経は、多くの場合、1つの臓器に、それぞれが接続します(図3)。 ただし、同じ臓器に対して、拮抗する作用を及ぼします。つまり、各臓器にとっては、交感神経と副交感神経から二重かつ相反に支配されているのです。それによって、外部の状況や環境に対し、私たちの体内環境を協調させ、合目的的に適応させるという訳です。

例えば、敵に遭遇した動物をイメージしましょう。交感神経が昂り、心拍数を増やして、血圧が上昇します。 皮膚や消化器官では血管を収縮させて血流が減少する一方、筋肉では血管が開き、血流が増加します。 肝臓ではグリコーゲンを放出し、脂肪組織では脂肪を分解して、身体を動かすエネルギーを作ります。さあ、身体機能を切り替えて、闘争、あるいは逃走の準備が整いました。脳も興奮状態です。 次に、上手く敵を倒し、あるいは逃げ切り、安全な場所で水と餌にありついた動物をイメージしましょう。まずはホッと一安心。副交感神経が優位に切り替わります。 心拍数を減らして、血圧を下げ、身体を休めます。皮膚や消化器官の血管を開き、熱くなった体温を下げ、消化活動を再開します。吸収した水や食料は全身を巡り、肝臓や脂肪組織では栄養を蓄えます。 栄養補給が進んだら、続いて眠気に襲われることでしょう。疲れた脳と身体を癒すべく、副交感神経が働き続けます。 ざっくり言うと、交感神経と副交感神経は、片方が優位に働くとき、もう一方の働きは弱まります。つまり、交互かつ相互に機能して、私たちの身体活動を「活発」と「安静」に切り替えているのです。 さて、ここで、私たちが意識的に、自身の環境や身体活動を切り替えると、どうなるでしょうか。自律神経の活動は、環境や身体活動の変化に、合目的的な適応をします。 面白いことに、多少なり不自然かつ強引な変化にも、ある程度は追随します。もちろん、時間差や程度の強弱はありますが。 つまり、先ほど、自立神経は「体内を調節するような、不随意的な身体反応を制御する」と説明しましたが、随意的な運動や環境の変更によって、不完全ながらも意識的に、交感神経と副交感神経の優位性を切り替えることができるのです。 水シャワーによる神経スイッチ切替 ここで、話を水シャワーに戻します。お湯に浸かって充分に温めた身体はリラックスしますから、副交感神経が優位です。それを急激に水シャワーで冷やすと、身体は緊張で昂りますから、交感神経が優位になります。 つまり私は、皮膚を温度刺激することで、半ば強引に、自律神経を副交感神経優位から交感神経優位に切り替えていたことになります。 実は、アレルギー性鼻炎や花粉症では、副交感神経が過剰だと症状が悪化します。交感神経への切り替えは、少なくとも急性アレルギー反応を緩和するでしょう。 とはいえ、交感神経が過剰では、疲労が蓄積します。何事もバランスが大事なのです。ちなみに、入浴後、交感神経優位は長続きしません。お風呂から上がって、時間が経てば、ゆるやかに副交感神経へと切り替わります。 さて、少なくとも、入浴時の水シャワーでは、副交感神経優位な状態を作り、それを意識的に短時間で交感神経優位に切り替えています。つまりは、動きの硬くなった機械に油を注すがごとく、自律神経の切り替えとバランスの調節をスムーズにする訓練になっているのでしょう。 加えて、皮膚への刺激によって血管が開閉することで、血行が促進されると共に、リンパの流れも良くなりますから、免役に関わる各種の細胞も活性化します。 もちろん、粘膜では新たな粘液に入れ替わり、粘膜下において抗体と結合した抗原は、洗浄かつ除去されるでしょう。それによっても、急性アレルギー反応が抑制されるはずです。 作用メカニズムの仮説 ここから、水シャワーによる花粉症克服の作用機序を考えてみます。いちおう個々に嘘はありませんが、全体としてのエビデンスは無いため、以下は私の妄想として、眉に唾しながら、お読みください。

これを毎日行うことで、結果的に、減感作療法と類似の効果が得られたのかもしれません。つまり、急性のアレルギー反応を緩和し、IgEより早いIgGとIgAの反応が促進され、花粉に対する肥満細胞の反応(サイトカインの放出)が徐々に低下し、ついには感作した肥満細胞が減少する、というわけです。 おそらく、花粉以外のハウスダストも含めて、アレルギー性鼻炎のアレルゲン全部に、感作が解除できたのかもしれません。調べたことがないので分かりませんが。 もし、私の妄想が、実際に身体の中で起きていたのだとすると、「入浴」「昇温と冷却」「爽快感」と聞けば、サウナを想像する方も多いでしょう。実際、サウナでアレルギー性鼻炎が改善するという研究もあるようです。 ただし、被験者は7日間連続、あるいは週3回6週間という高頻度です。自宅にお持ちの方ならともかく、お好きな方でも、そこまでサウナに通うのは大変でしょうね。 とはいえ、頻繫にサウナに通われる方には鬱が少ない / 改善するという研究もあるようですし、同様の効果が、温水シャワーの後に短時間(数十秒)の冷水シャワーを浴びることでも得られるようです。これは海外の研究で、被験者は湯船に浸かっていません。 つまり、お湯と水による皮膚への温度刺激(温から冷)だけです。残念ながら、これらの研究で生理学的なメカニズムは検討されていませんが、少なくとも温度刺激だけで気分が良くなるのは、自律神経と免役の作用から説明できるような気がします。 風呂上りの水シャワーによる花粉症の改善効果。今のところ、被験者は私一人とレベルの低い報告に過ぎませんが、お金もかからないし、お手軽な方法です。個人的には、同じように花粉症を克服された方は(自覚はないにせよ)、私と同じ予備校に通われていた中におられると思います。 少なくとも私の場合は、夏前から始めて秋花粉には気づきませんでしたから、半年ほどでも効果があるかもしれません。1年ほど続けることで、翌春の花粉症は明らかに改善しています。 さらに5~6年続けたおかげか、30年以上は経過した今でも、アレルギー性鼻炎で辛い思いをすることはありません。 いかがでしょうか。面白い!と思っていただけたら、M.N.さんも試してみてください。そして、もし効果があれば、ご報告くださいね。 効果が無かったときは? うーん、本羅に騙された!と、クレームいただければ陳謝いたします(苦笑)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||