2011.12.6 朝日新聞 朝刊の「オピニオン」から

(以下、朝日新聞の記事)

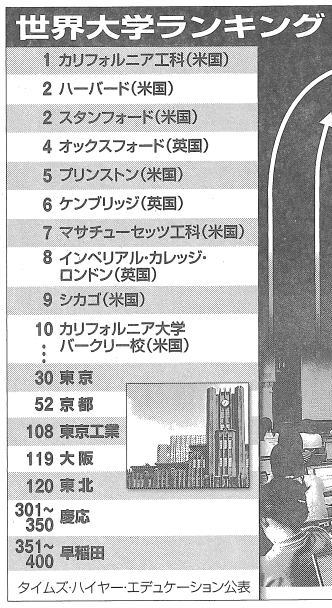

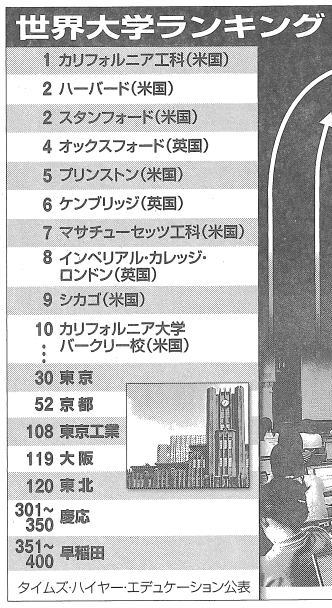

私たちは学生1人あたりの教職員数、論文の引用数など13の指標をもとに、毎年、世界の大学をランキング付けしています。その指標の一つが「国際性」です。留学生や外国人教職員の比率や、海外研究者との共著論文の比率を測定します。日本の大学は順位が近い外国の大学に比べて、この値が格段に低いのです。

研究面で国境の壁をいかに乗り越えるか、いかに高い競争力を持つかは、とても重要です。多くの大学が世界中で学生を募集し、自校の研究者がグローバルな舞台で活躍できるよう力を入れています。その点で日本の大学は孤立し、内向きに見えます。

逆に、日本の大学で高い指標は「評判」です。世界の研究者に、優れていると考える大学を回答してもらったものです。この指標だけなら東大は8位、京大は18位。だからこそ、過去の業績や印象に依存しているのは、という懸念が湧くのです。

上位の大学の大半が米英などで、英語偏重ではないかという批判はあります。このため英語圏以外で発表された論文も参照して、統計的な修正を加えます。しかし、影響力のある学術論文の多くが英語で書かれているのは紛れもない事実です。

世界最高の研究は世界中がわかる言語で発表されるべきだと考えています。ブラジル人の業績を日本人の研究者が読み、それをベースにさらに研究が進む。他のアジアの大学は英語発信に相当の力を入れています。

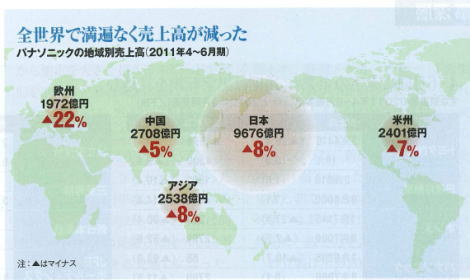

これから中国が台風の目になります。研究発表の分量で英国を抜き、米国に次ぐ世界2位。

中国政府は小規模のエリート大学にも膨大な資金を投入しています。国がトップクラスの大学に投資する意味ではドイツも目を見張ります。農業と熱帯医学で優れた研究があり、欧米との提携に熱心なブラジルの伸長ぶりもめざましい。

母国を離れて学ぶ学生は現在約400万人から、2020年には700万人に達する見通しです。学生が国境を越えて大学を選ぶ傾向はますます強まり、各国政府は優れた大学を持つことが経済的に繁栄するためのカギだと考えています。産業界もどこに研究開発の投資をするべきか探し求めています。だれもが大学を比較できる物差しを求めているのです。

ランキング外にも優れた大学は数多くあります。研究より教育に重点を置いたり、地域性を重んじたりする大学です。すべての大学がハーバード大や東大を目指す必要はありません。肝心なのは各大学が明確な使命と優先分野を持つことです。たとえばアフリカで必要なのは、地域経済の発展に貢献する人材を育てる教育です。限られた予算を一握りのエリート大学につぎ込むことを私たちは望んでいません。

・・・・(朝日新聞の記事の転載ここまで)

文部科学省が今でも「一般教養」などの無駄な授業を必須科目として大学側に強いているのもその一因ですが、日本の大学は、あえて実務では使えない幅広い「一般教養」を身につけさせ、自ら考えたりたり、主張したりせず、与えられた課題を従順にこなす「真面目な若者」を大量生産しようとしているふしがあります。

また、基本的に日本の大学では「勉強」を教えることを良しとはしません。なぜなら教えたら「卒業」ができなくなるからです。「卒業」できなければ、生徒本人はもとより、親はもっと困ります。大学側も卒業させなければ新入生を受入れらず、一番おいしい「入学金」が手に入りません。

なにより大学側が恐れているのは、「あの大学へ行くと卒業できない」という「悪評」が広がることです。だから、授業料さえ払えば、誰でも卒業できる「居心地の良い」、「皆に喜ばれる」大学を作ります。まさに「学校、生徒、親の三方の得」となるわけです。

だから日本には、「資格の受験予備校」という不思議な教育機関が存在します。大学、高校、中学受験のための「塾」や「予備校」も日本独自の不思議な「教育機関」ですが、「資格の受験予備校」もまた不思議な存在です。

TAC(東証1部上場企業)などの「資格の受験予備校」は、大学生を相手に「公認会計士」「税理士」「社会保険労務士」「弁理士」「宅建」等々の資格をとるための学校を経営しています。

TACの社長がアメリカで職業を聞かれたときに「資格をとるための学校を経営している」と説明すると「ああ、大学のことですね」と誰もがうなずいたそうです。

「いえ、いえ、大学ではありません。生徒の多くは大学生ですが、彼らが資格を取るための手助けをしています」

と言うと、

「それでは、日本の大学は何を教えているの?」と誰もが怪訝な顔をして困った、と著書のなかで述べています。

日本では、小学校から大学まで、学校で「勉強」を教えるべきです。

学校で「勉強」を教えれば「塾」も「予備校」も「資格の受験予備校」も必要なくなり、親の金銭的負担は大幅に軽減され、少子化対策に絶大な効果を発揮します。

ぜひ、日本の学校では子供たちに「勉強」を教えてほしいと切に望みます。

さらにもうひとつ、上記の新聞記事にもありますが、英語の重要性はますます高まってきています。

2011年11月 米国の国際教育研究所が調べた米国留学生の数

1位: 中国 15万8000人

2位: インド 10万4000人

3位: 韓国 7万3000人

4位: カナダ 不明

5位: 台湾 不明

6位: サウジアラビア: 2万2704人

7位: 日本 2万1000人

1990年代後半、米国に留学した日本の学生数は4万7000人だったのですが、今は半減しています。しかもハーバード大学などの難関大学への留学生はほとんどいないと聞いています。

日本は海外へ留学する生徒の数が激減しているだけでなく、国内の大学もその国際性において相対的な質を落としている、とこの記事は警鐘をならしています。

今まで日本人が日本国内で生きていくうえで、英語は必要ありませんでしたが、これからは「うまい」「へた」「正確」「ブロークン」に関係なく、「生きていくために」「ツールとしての」英語を使わざるを得ない人たちが急増するはずです。「日本だけは例外」でいられるはずはありません。

今フィリピンでは英語でコミュニケーションできる人とできない人とで、給料が3倍から5倍違うと聞いています。15年後から20年後の日本の職場や学校や人が集まる場所には、どこでも色々な発音の英語が飛び交っている・・・そんな世の中になっていることでしょう。

「21世紀は英語の時代」・・・・遅ればせながら日本にも「英語の時代」がやってきます。そのときは日本の翻訳会社や翻訳業界に求めれらるものきっと様変わりしているはずです。

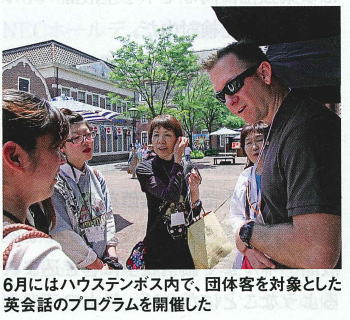

-scaled-1.jpg)