船舶用プロペラで世界シェア30%弱、ナカシマプロペラ

岡山市に本社を持つナカシマプロペラ株式会社は、国内でほぼ70%、世界で30%弱のシェアを持つ世界最大の船舶用プロペラメーカーです。

まず、この会社の過去のおいたちがなかなか興味深いので、今の話をする前に、少しその歴史に触れてみます(以下「世界を制した中小企業」黒崎誠著、講談社現代新書より要旨を抜粋)。

ナカシマプロペラの前身は、現社長の祖父である中島善一氏が1926(大正15)年に設立した「中島鋳造所」でした。

その後、苦労をして漁船用プロペラの会社として成長し、やがて軍需工場としても発展します。しかし、1945年の大空襲により、岡山市は火の海となり、同社の工場も全焼。終戦後には、軍からの需要もゼロとなります。

またゼロからのスタートとなったわけですが、同氏は再建を決意し、旧海軍のプロペラ設計者を雇い入れて技術の向上を図ります。

その後、先端機器を積極的に取り入れるなどの積極経営で、国内第2位のシェアを確保するまでに成長します。

![11_pai[1]](https://www.jescorp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/11_pai1.jpg)

<PAIプロペラ(同社のホームページより)、人間と比べてその巨大さがよくわかります>

しかし、1970年代後半に入ると、今度は韓国などの追い上げにより、日本の造船業界は厳しい構造不況に直面します。同社も、人員削減などの合理化を行うと共に、旧海軍出身者をはじめとする技術者を積極的に採用してきたことが花を開き、高い技術力でこの苦境を乗り切ります。

こうした努力の結果、ナカシマの国内シェアは35%程度まで伸びるのですが、どうしてもシェア40%を誇るトップメーカー、神戸製鋼所には追いつきません。

ところがこともあろうに、この神戸製鋼所が、鉄鋼不況の合理化の一環としてプロペラ部門から突如、撤退してしまいます。

その結果、ナカシマは一挙に国内シェア70%というトップメーカーに躍り出ることなります。

(以上で要旨抜粋を終了)

さて、ここでプロペラ部門から撤退を決意した神戸製鋼所の決断が問題となります。当時の神戸製鋼所の経営陣は「どんな方法をとっても途上国との競争に勝つのは不可能」と判断したそうです。

21世紀の現在、日本を含む世界の造船業界はかつてない大好況を謳歌しています。もっとも製鉄業界を含む重厚長大産業そのものが、かつてないほどの大好景気に見舞われているわけですから、先を見通す経営判断というものは、実に難しいものです。

ところで、素人から見ると、たかが船のプロペラ(一般にはスクリューと言われていますが)に、そんな高度な技術が必要とは思えないのですが、どこにそんな先進技術が潜んでいるのでしょうか?

船舶用プロペラに求められる要件とは、以下の4つだそうです。

1. 強い推進力

2. 1ヶ月以上も海中で回転する苛酷な使用条件でも故障しない耐久性

3. 音や振動が少ない

4. 高いエネルギーの効率性

したがって、ナカシマのプロペラを使えば「製造コストは開発途上国のプロペラより割高でも、節約できるエネルギーを計算すれば1~2年の航海で元が取れる」(前述の同著より)そうです。

そして「10メートル近くある大きなプロペラの翼を100分の1ミリ単位で研削していく作業は、その道数十年の熟練工によって行われている。コンピュータを使った機械では、どうやってもできない」(前述の同著より)そうですから、まさに驚きの世界です。

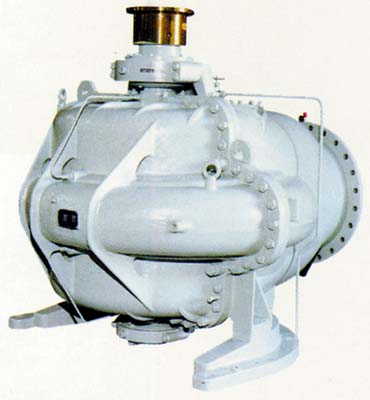

![11_ihi[1]](https://www.jescorp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/11_ihi1.jpg)

<二重反転プロペラ、通常のプロペラよりも高い推進効率が得られます(同社のホームページより)>

このプロペラに限らず、いまだに熟練工の腕が、世界の技術を支えている、という話はよく耳にします。

「技術力重視」「先端機器の導入による差別化」、「経営の選択と集中の判断」、「熟練工の腕による差別化」等々、「ものづくり」の世界だけでなく、われわれ翻訳業界にも学ぶ点はたくさんあると感じます。

最後に、蛇足になりますが、私は一応「小型船舶操縦士1級」の免許を持っているのですが、船のプロペラに大量の海草の藻が絡み、エンジンが停止し、あたふたしている間に、船が座礁してしまった、という怖い体験をしたことがあります。あれが大型船だったらと思うとぞっとします。

海の上での一つ一つのパーツの信頼性は、陸上でのそれよりも、はるかに高度なものが求められる、ということだけは、実感としてよくわかります。

-scaled-1.jpg)

![11_pai[1]](https://www.jescorp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/11_pai1.jpg)

![11_ihi[1]](https://www.jescorp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/11_ihi1.jpg)

![main_st_gears[1]](https://www.jescorp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/main_st_gears1.jpg)