158の国と地域、7つの国際機関が参加

7月初旬に4日間万博会場を訪れて、今まで見たことも聞いたこともない南米やアフリカや太平洋島しょ部の国々の文化を垣間見ることができたのはとてもよかったと思います。

また、フードコートでは2024年青森ねぶた祭の「ねぶた大賞」の作品を見ることもできました。

2024年の青森ねぶた祭でねぶた大賞に輝いた北村麻子さん制作の「鬼子母神」

いのち輝く未来社会のデザイン

今回の万博のメインテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」でサブテーマとして以下の3つがあげられています。

・いのちを救う(Designing Future Society for Our Lives)

・いのちに力を与える(empowering lives)

・いのちをつなぐ(connecting lives)

開催コンセプトとして掲げられているのは「未来社会の実験場(People’s Living Lab)」で、先端テクノロジーや社会課題への対応を、来場者が体感できる形で提示されています

静けさの森

・再生の森としての創造

大阪府内の公園(万博記念公園、服部緑地、久宝寺緑地、大泉緑地、鶴見緑地、大阪城公園など)から、間伐予定の約1,500本の樹木を移植。樹木はもともと日照不足や過密状態により枯れる可能性があったもので、この森に第二の命が吹き込まれました。「枯れるはずだったいのちを再生し、生態系との共創を象徴する空間」です。

・多様性と共生の表現

2.3ヘクタールの広さをもつ「静けさの森」は、整えるのではなく、不揃いな樹木を組み合わせることで“多様性”を象徴的に表現した場です。ここはまた、各パビリオンをつなぐ空間としても機能しています。

・テーマの統合:いのちと未来の共創

「静けさの森」は万博の7つの主要テーマ(平和と人権、未来への文化共創、未来のコミュニティとモビリティ、食と暮らしの未来、健康とウェルビーイング、学びと遊び、地球の未来と生物多様性)を背景に、アート作品や体験型イベントを通じて“生命”について深く考える場所として計画されました。

静けさの森

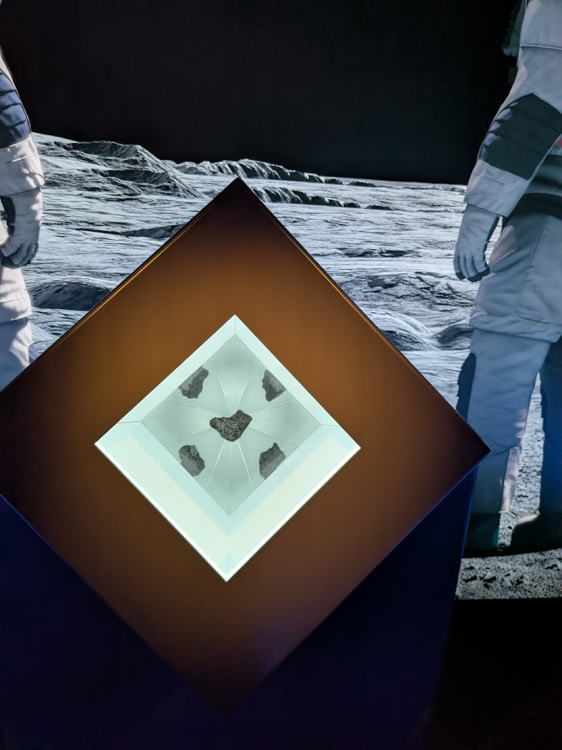

いのちのあかし

万博最後に訪れたのが「いのちのあかし」パビリオンでした。なんの前知識もなくただ単に涼を求めて校舎内で涼んでいるとスタッフの女性から「対話シアター」への参加を勧められました。

いのちのあかしの庭

いのちのあかしの校舎の廊下

いのちのあかし_校舎内

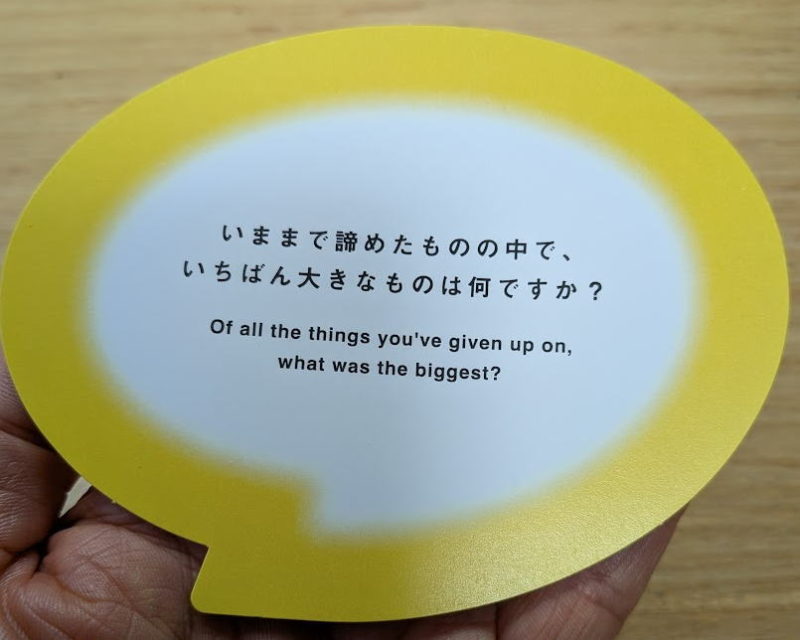

勧められるがままにその女性スタッフの後をついていくと校舎の2階へと案内されました。2階の窓からはきれいな庭が見え、突然下記のような黄色いプレートを手渡されました。

いのちのあかし_プレート

しばらくのあいだ50名近くの人たちと一緒にその校舎の2階で待機していると、さきほどとは別の女性スタッフが現れこう話しかけてきました。

「さきほどみなさんにお渡しした黄色いプレートの中にいちょうのスタンプが押されているプレートが3枚あるので、そのプレートを持っている人は挙手してください」

そして該当の3人が挙手するとその3人は別室へと呼ばれていきました。

その後その女性スタッフが私たちに説明を始めました。

「さきほどの3人の中からおひとり様を選んでこれから対話シアターにて30分間ほどある方と対話をしてもらいます。対話するテーマは、さきほどお渡しした黄色いプレートにかかれたテーマとなります」

「対話の後の映画も含めてこれから1時間ほど時間がかかりますが、その間は途中退席はできませんし、トイレへも行けません」

私としてはまったく前知識がなかったためにいったいこれから何が始まるのか皆目見当もつきませんでした。

その後数十分ののち私たちが通された場所は、それまでいた古い校舎とは裏腹な、小ぶりながらも近代的なシアターでした。

全員が着席するとシアターの照明はすべて消され、静寂が訪れました。私としてはここに至っても未だ何が始まるのかがまったく理解できていません。

すると暗闇の中から一人の男性が現れ、私たちに背中を見せて壇上に立ち、正面のスクリーンと対峙しました。

「これから新興宗教の勧誘でもはじまるのか?」・・・そんな感じでした(笑)。

あとでわかったことですがその男性はさきほど選ばれた3人の中の一人だったようです。しばらくすると正面の巨大スクリーンに映像がながれ、一人の女性が突如スクリーンの中に登場しました。そしてそこからお互い面識のない男女2人による対話がいきなり始まったのです。

「対話」と言っても女性の方が一方的にしゃべっていたので、はたしてそれを対話と呼んでいいのかどうかはわかりませんが、正直言って私としては、二人がなにを話していたのかほとんど覚えていません。

のちのち調べてみるとこの「いのちのあかし」では、「出会ったことのない2人がその日限りのテーマについて対話を繰り広げる、一期一会の対話」とのことでした。

終ってから気が付いたのですが、そういえば私たちに説明をしてくれていた女性スタッフが最初から繰り返していたのが、

「この対話には答えがありません」

・・・でした。

なるほど「答えはでないでしょうね・・・」

涼しく静寂でノスタルジックなあの快適空間は、ただ灼熱と人込みの万博会場から逃れることができたから・・・・・だけではない、なにか不思議に記憶に残る「ひととき」となりました。もしかしたら「この万博で一番記憶に残る思い出」になるのかもしれません。

-scaled-1.jpg)