アメリカ・パビリオン

最初に入ったのはアメリカパビリオンでした。なんと言ってもここのメインはNASAで360度の巨大スクリーンの中でロケットの打ち上げシーンを疑似体験できます。噂に違わず結構な迫力がありました。

NASA ロケットの打ち上げ

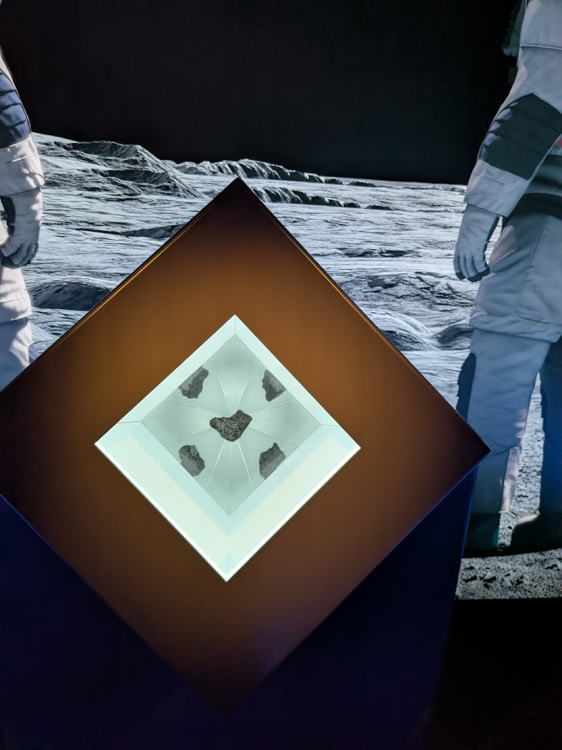

55年前、私は中学校1年生でしたが親戚に連れられて大阪万博の会場を訪れました。その時は”月の石”で大人気だったアメリカパビリオンは気の遠くなるほどの長蛇の列だったため入るのをあきらめました。そして今回55年の歳月を経てやっと”月の石”を見ることができました・・・やはり予想していた通り”ただの石”でした(笑)。

月の石

イタリア・パビリオン

今回の大阪万博で人気No.1のイタリア・パビリオンを訪れました。ここでは日本初公開の貴重な芸術作品がいくつも展示されています。人類の宝とも言える貴重な芸術作品の数々をイタリア政府が日本人のために惜しげもなく提供してくれたものです。

「非常に価値があり壊れやすいので、展示可能時間を最小限にしており、もともとイタリアでも普段見ることができないものだ」とイタリア政府代表であり、現在Expo 2025大阪における「イタリア代表(Commissioner General for Italy at Expo 2025 Osaka)」を務める、 マリオ・ヴァッターニ(Mario Vattani)氏 は語っています(Yomiuri)。

これは日本が「芸術品を輸送する技術と保管する技術」に大変優れていることをイタリア政府が認めてくれたために実現したとも聞いています。

ファルネーゼのアトラス

日本初公開の大理石像ファルネーゼのアトラス(Farnese Atlas)は、ギリシャ神話の「アトラス(Atlas)」を表しています。

このファルネーゼ家に伝わった大理石像は、もともとは紀元前2世紀頃の古代ギリシャ時代に作られた作品をローマ時代(2世紀頃)に無名の彫刻家が模刻したものだそうです。そのため正確な作者名は伝わっていません。

アトラスは天球を背負う巨人として描かれ、球体には当時の天文学に基づく星座が彫刻されています。この像は現存する中で最古の天球儀の立体表現としても有名です。

ミケランジェロの彫刻「復活のキリスト」

この像は、ルネサンスの巨匠 ミケランジェロ・ブオナローティ (1475–1564)が制作した有名な大理石彫刻 復活のキリスト(Cristo Risorto)です。

最初の制作開始は1514年頃、最終的な完成は1521年で、現在はローマのサンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ教会に所蔵されています。

裸身のキリストが十字架を左肩に担ぎ、右手には復活の象徴である布(復活の旗の一部や覆い布)を持っています。肉体は理想化され、古代ギリシャ・ローマ彫刻の影響が顕著です。ルネサンス期特有の人体美の探求と宗教的象徴が融合しています。

ちなみにこの作品を「キリストの復活」と称する場合があるようですが、正確には「復活のキリスト」が正しいようです。

この作品の原題はイタリア語で Cristo Risorto(英語では Risen Christ)で、直訳すると「復活したキリスト」または「復活のキリスト」となります。「キリストの復活(Resurrection of Christ)」は出来事そのもの(イースターの出来事)を指す表現で、絵画や彫刻の題名にも使われますが、このミケランジェロの作品は人物像であり、出来事の瞬間を描いたわけではありません。

つまり、「キリストの復活」は宗教史的イベント、「復活のキリスト」はその後の姿を表した像ということになります。

カラヴァッジョの「キリストの埋葬」

この絵画は、バロック期の巨匠 カラヴァッジョ(Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571–1610) による代表作 キリストの埋葬(The Entombment of Christ)で、制作年は1602〜1604年頃とされています。

この作品は、2025年大阪・関西万博のイタリア館における目玉展示のひとつで、オリジナルが貸し出される極めて稀なケースです。イタリア国内でも貸し出しは極めて限定的であり、日本で本物を観られる機会はほとんどありません。

ルネサンス期の宗教画は、人物を理想化し、神聖さを強調する描き方が主流でした。

カラヴァッジョはそれを捨て、筋肉や皺、血色の失われた肌、重力による遺体の垂れ下がりなど現実の肉体を直視する描写を行いました。これにより、宗教画が人間の生と死の現実に直結する表現へと進化しました。

背景をほぼ漆黒にし、光を人物にだけ集中させることで、鑑賞者の視線を強制的に焦点に導く手法を極限まで高めました。

この技法は後のバロック美術の象徴的要素となり、レンブラントやルーベンスにも受け継がれます。

画面下部の石板が手前に突き出しており、まるで遺体がこちらへ運ばれてくる錯覚を与えます。

これは当時の教会礼拝堂で、実際に祭壇前に立つ信者が自らも葬りの場に立ち会っているかのような体験を得られるよう計算された構図でした。

この作品は、宗教画を「神聖な象徴」から「人間の感情と現実を直視する場面」へと変革させた転換点の一つです。その革新性ゆえに当時は物議を醸しましたが、結果的には美術史の大きな潮流を生み出しました。

ヴェネーレ・ディ・ヴェナフロ

これはヴェネーレ・ディ・ヴェナフロ(Venere di Venafro)と呼ばれるモリーゼ州のヴェナフロ考古学博物館所蔵の作品です。1958年に工事中に偶然発見された、2世紀頃(アントニヌス朝)のローマ時代の大理石像です

プラクシテレスの傑作《アフロディーテ・クニディア》を模した「ヴィーナス・プディカ」様式の一種であり、さらにその中でも「Venere Landolina」と呼ばれるタイプ(“水から現れ出るヴィーナス”)とされています。これは像の下部にイルカのモチーフがあることなどから特徴づけられます。

これは、古代ギリシャの女神アフロディーテ(ローマ神話ではヴィーナス)を表した彫刻の一種で、ヴィーナス・プディカ(Venus Pudica)と呼ばれるポーズの像です。

片手で胸を、もう片手で下腹部を隠す恥じらいの姿勢は、ギリシャ語で「恥じらいのヴィーナス」を意味する「Venus Pudica」と呼ばれます。

紀元前4世紀頃の彫刻家プラクシテレスが制作した「クニドスのアフロディーテ」が元祖とされ、以降ローマ時代の模刻や後世の模倣が数多く作られました。

単なる裸像ではなく、女性美と神秘性を同時に表現するための典型的な構図ということだそうです。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティックコード」

この写真は、レオナルド・ダ・ヴィンチが晩年にまとめた膨大な手稿集 アトランティック・コード(Codex Atlanticus) の1葉です。

アトランティック・コードは、1478年から1519年までの約40年間にわたりダ・ヴィンチが描き溜めた素描やメモ、科学的スケッチ、数学・建築・軍事・機械設計などに関するアイデアを集成した手稿集です。

大型の紙(アトランティック判)を用いて編纂されたことからこの名称が付きましたが、総ページ数は約1,119ページ(12巻)にも及びます。イタリア・ミラノのアンブロジアーナ図書館(Biblioteca Ambrosiana)に所蔵されています。

ダ・ヴィンチは芸術家であると同時に、ルネサンス期の発明家・エンジニアでもあり、このような手稿は当時としては先進的すぎるアイデアを数多く記録しています。

アトランティック・コードには軍事用兵器(戦車・城壁破壊機)、飛行機械、土木機械(クレーン・水車)、計測器具など多岐にわたる発想が残されています。

現代の工学的視点から見ても、多くの設計は非常に実用的で、一部は後世に技術として採用されています。

アトランティック・コードのオリジナルは非常に脆弱で、イタリア国内でも公開は限定的。国外展示は極めて稀です。

今回の展示は、イタリア館の文化外交の目玉であり、日本で本物を直接見られるのは歴史的にも貴重な機会です。

イタリア側の公式発表でも、この展示は「一生に一度の機会」と強調されています。

こんなにも貴重な作品の数々を直接 ”ナマ” で見られるなんて、なんと素晴らしいことでしょうか!まさに万博ならでは感動です。・・・(次回へと続く)

-scaled-1.jpg)